3Dプリンターを初めて導入する際には、本体以外にも準備すべきものが複数あります。

設計用のソフトウェアや出力用データの変換ツール、さらには仕上げ処理のための設備など、用途に応じて様々な機材や知識が必要です。

この記事では、初心者が3Dプリンターをスムーズに導入・運用するために必要なツールや工程、よくある疑問への回答までをわかりやすく解説します。

3Dプリンター初心者が導入や運用で必要となるもの

企業が3Dプリンターを導入する際、最初に「何を準備すればよいか」が気になるポイントです。

基本的には、データを設計するためのソフトウェアと、それを実際に出力するためのプリンターや周辺装置が欠かせません。

加えて、造形物から不要な部分(サポート材)を取り除くための処理装置や、安定稼働を確保するための無停電電源装置(UPS)なども導入環境によっては必要になります。

小型で入門向けの機種では必須ではありませんが、中〜大型クラスのプリンターではこうした付帯設備が重要になってきます。

3DCADソフト

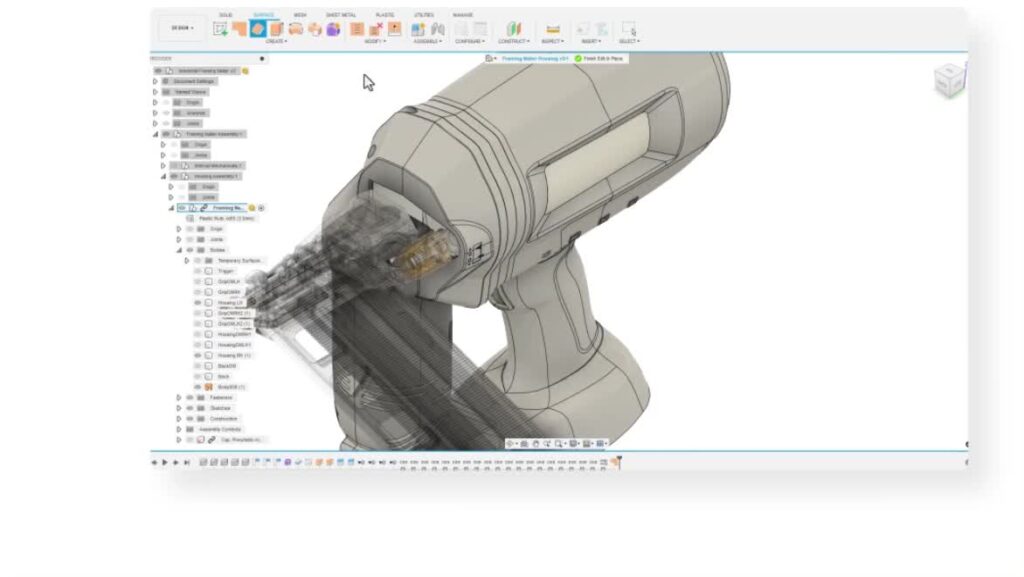

3DCAD(スリーディーキャド)とは、3次元の形状を設計・作図するためのソフトウェアです。

造形したい部品や製品の構造をデジタル上で立体的に描き、プリンターで出力可能なデータを作成します。

形状設計が初めてという方でも扱いやすいソフトも増えており、無料の入門版から本格的な業務用まで、幅広く選択できます。

STL検証ツール・スライスソフト

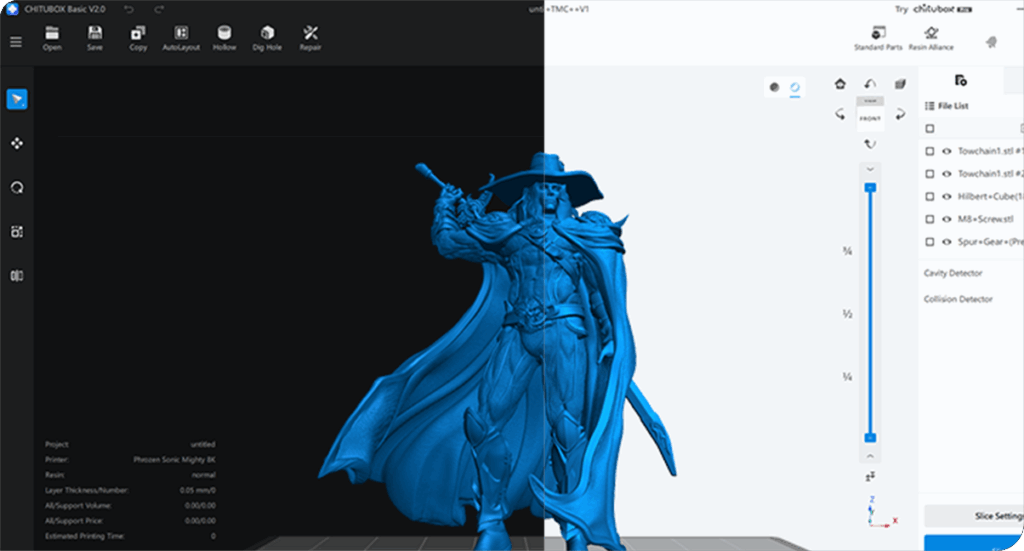

CADで作った3Dデータは、そのままプリントできるとは限りません。

まず、データにエラーがないかをチェックする「STL検証ツール」で確認を行い、問題があれば修正します。

その後、3Dプリンター用に最適化された「スライスソフト」でデータを層ごとの指示に変換します。

この変換作業によって、プリンターは1層ずつ積み上げながら正確に造形できるようになります。

3Dプリンター本体

設計したデータを実際に形として出力する装置が、3Dプリンター本体です。

FDM方式(熱溶解積層)や光造形方式(SLA/DLP)など、用途や予算に応じて選べる方式があります。

初心者であれば、扱いやすくメンテナンス性の高いエントリーモデルから始めるのが安心です。

目的に応じた機種を選ぶことが、スムーズな運用への近道になります。

その他設備

造形物を美しく仕上げたり、長時間プリンターを安定して稼働させるには、補助的な設備も役立ちます。

たとえば、出力後にサポート材を除去する洗浄装置や、突然の電力トラブルに備える無停電電源装置(UPS)などです。

小型プリンターなら必須ではありませんが、本格的な業務用の運用では、こうした装置が造形の品質や作業効率に大きく影響します。

造形物が完成するまでの流れ

3Dプリンターで造形物を作り上げるまでには、大きく分けて6つの工程があります。

流れ①3DCADデータの作成

流れ②STLファイルの出力と確認

流れ③ツールパスへの変換

流れ④3Dプリント(造形)

流れ⑤サポート材の除去

流れ⑥仕上げ加工

ここでは、その一連の流れとプリンターがどのように機能しているのかを簡潔に説明します。

流れ①3DCADデータの作成

最初の工程は、造形物の設計です。専用のCADソフトを使って立体モデルを設計し、寸法や形状を正確に定義します。

ここでの設計精度が完成品の品質に直結するため、細部の作り込みや強度計算も重要になります。

流れ②STLファイルの出力と確認

設計が完了したら、3Dプリンターで扱える形式である『STLファイル』に変換します。

変換後は、データに欠陥(メッシュの穴や重複面など)がないかを専用ソフトで確認します。

ここで不具合を放置すると、造形途中で失敗する原因になります。

流れ③ツールパスへの変換

修正済みのSTLデータを「スライサーソフト」で処理し、プリンターが造形動作を行うための命令(Gコード)を生成します。

この工程では、積層ピッチ(レイヤーの厚み)、充填率、サポート材の有無などを設定します。

適切なスライス設定により、強度や表面品質、造形時間が大きく変わります。

流れ④3Dプリント(造形)

こちらのステップで、いよいよプリンターによる造形が始まります。

材料(フィラメントや樹脂)が加熱・硬化しながら一層ずつ積み重ねられて形が形成されます。

造形中はノズル温度やベッド温度、プリント速度などが自動制御され、設定に応じて正確に動作します。

流れ⑤サポート材の除去

オーバーハング部分や複雑な形状を支えるために造形時に生成された『サポート材』を除去します。

手作業で外す場合や、水溶性のサポート材を溶解させる方法などがあります。

除去を丁寧に行うことで、造形物本体を傷つけずにきれいに仕上げられます。

流れ⑥仕上げ加工

最後に仕上げの工程です。

表面のザラつきを研磨したり、塗装やコーティングを施すことで、外観や強度を向上させます。

用途によっては、接着や組み立て、耐久性のテストなども行われます。

3Dプリンターで利用される代表的な素材

3Dプリンターで使用可能な材料には、スニーカーのソールに使われるような柔軟なゴム系から、製品の外装に適した高強度プラスチックまで、多種多様なものがあります。

・ABS

・ASA

・PC-ABS

・PLA

・Ultem(ウルテム)

・ナイロン6

・ナイロン11

・ナイロン12

・光硬化性樹脂(アクリル系)

・ポリカーボネート

・ポリプロピレン(PP)

素材ごとに「柔らかい」「壊れにくい」「耐熱性が高い」など特徴は異なりますが、万能な素材は存在しません。

そのため、目的や用途に合わせて適切な材料を選定することが非常に重要です。

3Dプリンターでよくある質問

ここでは、3Dプリンターでよくある質問とその回答を紹介します。

Q1.設置する際に特別な設備は必要ですか?

一般的な家庭用や小型機であれば、通常のコンセントがあれば使えるため、特別な設備は不要です。

ただし、一部の高性能モデルでは換気環境や温度・湿度管理が推奨される場合があります。

特にABS樹脂などを使用する際は、換気を意識すると安全です。

Q2.どのような材料を使用できますか?

3Dプリンターで使える素材は幅広く、やわらかいゴム状のフィラメントから、耐久性に優れたプラスチックまで様々です。

材質ごとに「柔軟性がある」「強度が高い」「耐熱性に優れる」といった特徴があります。

ただし万能な素材は存在しないため、作りたいものに合わせて最適なフィラメントを選ぶことが大切です。

Q3.維持費やランニングコストはどれくらいですか?

コストは機種の性能や使用する材料によって変わります。

一般的にはフィラメントの購入費用が主なランニングコストとなり、素材の種類によって価格帯も異なります。

また、ノズルやベッドシートなど消耗品の交換費用も考慮しておくと安心です。

Q4.3Dプリントを依頼できる代行サービスはありますか?

3Dプリントを依頼できる代行サービスは数多く存在します。

特におすすめなのが『3Dayプリンター』です。

短納期での納品に対応しているほか、樹脂や金属など幅広い素材に加え、塗装や研磨などの後加工にも対応可能です。

さらに、有名企業や大学との取引実績も豊富で、信頼性の高いサービスとして安心して利用できます。

まとめ

3Dプリンターを活用するには、設計から出力、仕上げに至るまでの一連の流れを理解し、必要な機材やソフトを正しく揃えることが重要です。

基本となる3DCADやスライスソフトに加え、造形後の仕上げ処理や安定稼働を支える周辺機器も、用途や規模に応じて検討する必要があります。

また、使用する材料には多様な特性があり、目的に応じた選定が求められます。

初心者であっても、正しい知識と準備を整えれば、3Dプリンターの導入はスムーズに進められます。

コメント