かつては一部の専門家や企業だけが扱える高価で複雑な機器だった3Dプリンター。しかし、近年では技術の進化と市場の拡大により、個人でも手軽に導入できる製品が多数登場しています。

価格も手頃になり、初心者でもすぐに使える機種が増えており、趣味や教育、試作品づくりなど活用の幅も広がっています。

本記事では、個人向け3Dプリンターの現状や選び方、さらには購入以外の活用方法まで、初めての方でもわかりやすく解説します。

3Dプリンターは個人で購入できる?

結論から申し上げますと、3Dプリンターは個人でも購入可能です。

現在では、価格や機能の幅が広がり、初心者でも使いやすいモデルが多数登場しています。

特別な知識がなくても、届いたその日から使える製品も少なくありません。

数年前までは高価で専門的な機材というイメージがありましたが、今では数万円台で実用的なモデルを手に入れられる時代になりました。

初心者でも3Dプリンターを扱える?

3Dプリンターは組み立てや初期設定が難しそうで、専門的な知識や工作技術が必要だと考える人も少なくありません。

実際、家庭向けの機種が出始めた当初は、扱いづらい製品が多かったのも事実です。

ところが、ここ数年で家庭用3Dプリンターは大きく進化し、初心者でも簡単に扱えるモデルが続々登場しています。

メーカー各社が競い合うように改良を重ねており、ほぼ毎月のように新しいモデルが発売され、利便性や操作性が大きく向上しているのです。

今回の検証でも、家具のように簡単に組み立てられる本体や、紙のプリンターのようにボタン操作で設定できるタイプが目立ちました。

個人向け3Dプリンターの価格帯は?

3Dプリンターの価格帯は、その性能や用途によって『家庭用モデル』と『業務用モデル』に分けられ、後者のほうがより高性能で、それに伴い価格も高くなります。

ここでは、家庭向けと業務向けの2種類に分けて、それぞれの3Dプリンターがどのくらいの価格で購入できるのかを紹介していきます。

家庭用

家庭用3Dプリンターの価格は、約2万円〜数十万円までと幅広く、用途や性能に応じて様々な選択肢があります。

初心者向けのエントリーモデルであれば、2万円台で手に入る製品もあり、初めての3Dプリンターとして導入しやすいのが魅力です。

5万〜10万円前後のモデルになると、印刷の精度や速度が向上し、より滑らかな仕上がりが期待できます。このクラスの製品は、日常的に高品質な造形を楽しみたい方におすすめです。

さらに、10万円以上の高価格帯モデルでは、多彩なフィラメントに対応できたり、大型の出力にも対応可能だったりと、より専門的な機能を備えています。

3Dプリンターを選ぶ際には、単に価格の安さだけでなく、必要とする機能や造形の目的に応じた選定が重要です。

例えば、簡単なフィギュアや小物を作成したいなら、入門機でも十分対応できます。

一方で、複雑な構造物や精密さを求める場合には、5万円以上の中〜上位機種を検討することをおすすめします。

業務用

業務用の3Dプリンターは、家庭用に比べて高性能かつ高機能であるため、価格帯は数十万円から数千万円におよびます。

中でも高精度タイプや大型出力が可能な機種は、数千万円規模になることもあります。

用途に応じた価格の違いも大きく、数十万〜百万円程度のモデルは、小規模なオフィスや教育機関に適しており、プロトタイピングや教材用途として使われています。

対して、数百万〜数千万円のハイエンドモデルは、工業製品の試作・量産や、医療・航空分野など高精度と耐久性が必須の分野で活用されています。

導入には多額の費用がかかるため、複数のメーカーから見積もりを取るほか、デモ機での検証や導入後のサポート体制の確認など、慎重な比較・検討が必要です。

3Dプリンターは購入かサービスどちらがおすすめか徹底比較

3Dプリンターを導入する際、多くの方が「本体を購入するか、それとも3Dプリントサービスを利用するか」という選択で迷うという声をいただいております。

そこでここでは、それぞれのメリット・デメリットを比較し、利用目的や予算に応じた最適な選び方を解説します。

| 比較項目 | 3Dプリンター購入 | 3Dプリントサービス利用 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 数万円〜数百万円(機種により幅あり) | なし(必要なときに都度支払い) |

| ランニングコスト | 材料費・メンテナンス費が継続的に発生 | 注文ごとの費用のみ |

| 導入スピード | 設置・設定・習得に時間がかかる | 即日または数日で納品可能 |

| 自由度・柔軟性 | 好きな素材や形状で繰り返し造形可能 | 対応素材やサイズに制限あり |

| 技術的知識の必要性 | ある程度の知識・スキルが必要 | データさえあれば誰でも利用可能 |

| 故障・トラブル時の対応 | 自己対応または修理依頼(コスト発生) | サービス提供者が責任をもって対応 |

| 用途に向く例 | プロトタイプ制作・量産試作・趣味 | 単発依頼・初めての試作・検証用途 |

| 長期的なコスト | 使用頻度が高ければコスパが良い | 頻繁に使うとコストがかさむ |

結論としては「3Dayプリンター」のような3Dプリントサービスの活用が、総合的に見て優れた選択肢と言えます。

3Dプリントサービスであれば、高額な初期費用がかからず、必要な分だけ支払えば造形物が作成できます。

また、機械の設定やメンテナンスも不要で、専門知識がなくてもデータを送るだけで高品質な造形品が手に入る特徴があります。

さらに、万が一の不具合にも業者が対応してくれるため、品質面でも安心です。

個人向け3Dプリンターおすすめ5選

ここでは、個人向け3Dプリンターのおすすめ機種5選を紹介します。

・Bambu Lab A1 mini 3D プリンター

・Adventurer3

・Adventurer4

・Adventurer5M Pro FFA-105M

・Ankermake M5

それではここから、1つずつ機種の概要や特徴、価格を詳しく解説します。

Bambu Lab A1 mini 3D プリンター

Bambu Lab A1 miniは、手軽さと高性能を両立したコンパクトなFDM方式3Dプリンターです。

| 項目 | スペック |

|---|---|

| 製品名 | Bambu Lab A1 mini |

| 本体サイズ | 256mm × 271mm × 391mm |

| プリント方式 | FDM(熱溶解積層方式) |

| 最大造形サイズ | 180mm × 180mm × 180mm |

| ノズル径 | 0.4mm(交換可) |

| ノズル最高温度 | 最大300℃ |

| 最大プリント速度 | 500mm/s |

| 対応フィラメント | PLA, PETG, TPU など |

| 対応スライサー | Bambu Studio(3mf形式) |

| データ転送 | microSDカード / Wi-Fi / 専用アプリ |

| 遠隔カメラ・タイムラプス | 搭載 |

| 動作音 | 約51.3dB |

| 保証期間 | 1年間 |

面倒な組み立てや初期設定は不要で、自動レベリング機能により初心者でもすぐに使用できます。

出力は非常に高速で、精度も高く、積層痕が目立ちにくい仕上がりが特徴です。印刷中の振動を自動補正する機能もあり、安定性に優れています。

データは専用ソフト「Bambu Studio」で作成し、microSDやWi-Fiで簡単に転送可能です。カメラとタイムラプス機能を標準搭載し、遠隔操作や進行状況の確認も可能。動作音は約51.3dBと静かで、家庭環境でも使いやすいモデルとなっています。

Bambu Lab A1 miniは、初心者から上級者まで幅広く対応できる高性能プリンターとしておすすめです。

Adventurer3

Adventurer3は、家庭用でも扱いやすさを重視したコンパクトなFFF(熱溶解積層)方式の3Dプリンターです。

| 項目 | スペック |

|---|---|

| 製品名 | Adventurer3 |

| 本体サイズ | 388mm × 380mm × 405mm |

| プリント方式 | FFF(熱溶解積層方式) |

| 最大造形サイズ | 150mm × 150mm × 150mm |

| ノズル径 | 0.4mm |

| ノズル最高温度 | 230℃ |

| プリント速度 | 40‑100mm/s |

| 対応フィラメント | ABS, PLA, HIPS, PVA, PP, PET, 高耐熱性PLAなど |

| 対応スライサー/ソフトウェア | FlashPrint(日本語対応) |

| 対応データ形式 | 3MF, STL, OBJ, FPP, BMP, PNG, JPG, JPEGなど |

| 動作方式/ヘッド数 | シングルヘッドプリンティング/1ヘッド |

| 重量 | 約9kg |

| 保証期間 | 1年 |

Adventurer3は設置スペースをとらないコンパクトな本体で、一般家庭に置きやすく、重量も9kgと比較的軽量です。

フィラメントのロード・アンロードが自動化されており、交換作業が手間にならない点も大きな魅力です。

ノズルにはステンレス素材を採用し、加熱速度が速くなっており、ワンプッシュでノズル交換できるためメンテナンス性も高いのが魅力です。

印刷速度は40‑100mm/sで、家庭用用途には十分な出力性能を持っていながら、造形精度も0.05〜0.3mmと細かい表現が可能です。

対応データ形式が多く、日本語対応ソフトの採用により初心者にも扱いやすいモデルとなっています。

Adventurer3は、趣味で使いたい方から、ちょっとしたプロ的用途にも応えるモデルとしておすすめです。

Adventurer4

Adventurer4は、家庭や教育機関、オフィス用途に最適なエンクロージャ付きFDM方式3Dプリンターです。

使いやすさに加え、拡張性や安定性にも優れており、幅広いニーズに対応できます。

比較的大きな造形エリアを持ち、多様な材料に対応しているため、初心者から中・上級者まで満足できる1台といえるでしょう。

| 項目 | スペック |

|---|---|

| 製品名 | Flashforge Adventurer 4 |

| 本体サイズ(組立時) | 500mm × 470mm × 540mm |

| プリント方式 | FDM(熱溶解積層方式) |

| 最大造形サイズ | 220mm × 200mm × 250mm |

| ノズル径 | 0.4mm(標準)/0.3mm・0.6mmも交換可 |

| ノズル最高温度 | 最大約265℃ |

| 対応ベッド温度 | 最大約110℃ |

| 対応フィラメント | PLA, ABS, PETG, PC, PLA‑CF, PETG‑CF など |

| 対応スライサー/ソフトウェア | FlashPrint |

| 対応データ形式 | STL, OBJ, 3MF, BMP, PNG, JPG, JPEG 等 |

| 表示・操作画面 | タッチスクリーン(4.3インチ) |

| 接続方式 | USBスティック、Wi-Fi、Ethernet |

| 内蔵カメラ・監視機能 | あり |

| 造形失敗回避機能 | 停電復帰、材料切れセンサーなど |

| 動作音 | 約50dB 程度(最大値ではない) |

| 保証期間 | 1年 |

造形プレートには、柔軟性のあるマグネット式ベッドを採用しており、完成したモデルの取り外しが簡単に行えます。

さらに、ノズルは工具を使わずにワンタッチで交換できる構造で、メンテナンスもスムーズに行えます。印刷中のトラブルを避けるために、停電復旧機能やフィラメント切れセンサーも搭載。稼働音も静かで、作業環境を選ばず設置しやすい点も魅力です。

高精度な造形と快適な操作性を両立しながら、安心して使える各種機能を備えたAdventurer4は、多目的に活用できる信頼性の高い3Dプリンターといえるでしょう。

Adventurer5M Pro FFA-105M

Adventurer5M Pro は、速度・安全性・多素材対応を重視した、エンクロージャ付きの CoreXY 構造 3Dプリンターです。

同機は、家庭や教育現場で安心して使える仕様になっています。

| 項目 | スペック |

|---|---|

| 製品名 | Flashforge Adventurer 5M Pro |

| 本体サイズ(スプールホルダー除く) | 380mm × 400mm × 453mm |

| プリント方式 | FDM / CoreXY 構造 |

| 最大造形サイズ | 220mm × 220mm × 220mm |

| ノズル径 | 0.4mm(標準)/0.25mm・0.6mm・0.8mm 交換可能 |

| ノズル最高温度 | 最大約280℃ |

| ベッド最高温度 | 最大約110℃ |

| 最大プリント速度 | 600mm/s |

| 加速度 | 最大20,000mm/s² |

| 対応フィラメント | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PLA‑CF, PETG‑CF など |

| ビルドプレート | PEI 柔軟・着磁式スチールプレート |

| 対応スライサー/ファイル形式 | FlashPrint 5 / Orca‑Flashforge / プラグ‑インで Cura 等/3MF,STL,OBJ 等 |

| 表示・操作画面 | 4.3インチ タッチスクリーン |

| エアフィルター機能 | 内外循環+ HEPA13 & 活性炭 デュアルフィルターで 99% の粒子・VOC をカット |

| その他機能 | ワンボタン全自動レベリング/フィラメント切れ検知/停電復帰/オートシャットダウン 等 |

| 動作音 | 低騒音モード 約50dB、通常時 約55dB |

| 電源仕様 | AC100‑120V/200‑240V 50/60Hz、消費電力 約350W |

| 保証期間 | 1年 |

Adventurer5M Pro は、プリント品質と速度を両立させた設計となっています。CoreXY 構造と金属フレームを採用しており、高速印刷時の振動やブレを抑制して安定した造形が可能です。

ノズルは工具なしで簡単に交換でき、細かい造形と高速出力の両方をこなせるよう準備されています。

また、閉鎖構造(エンクロージャ)を備えており、HEPA + 活性炭のデュアルフィルターで空気中の有害物質を抑え、屋内使用でも安心です。

造形プレートは PEI コーティングの柔軟・着磁式で、造形物の取り外しが簡単です。

操作面では、ワンボタンの全自動レベリング、フィラメント切れや停電などのトラブル復帰機能があり、初心者にも使いやすくなっています。

画面のサイズも 4.3インチと見やすく、ソフトウェアも複数に対応しているため、好みに合わせて使い分けられます。

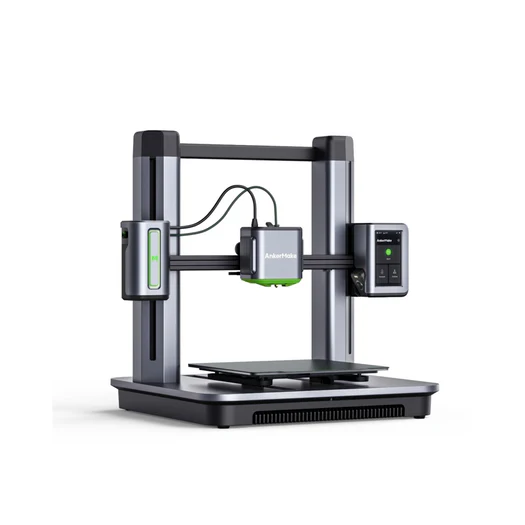

Ankermake M5

AnkerMake M5は、周辺機器メーカーで知られるAnkerが展開するFDM方式の高速3Dプリンターです。

造形品質と印刷スピードの両立を目指して設計された本機は、堅牢なボディと広めの造形エリアを備えています。

| 項目 | スペック |

|---|---|

| 製品名 | AnkerMake M5 |

| 本体サイズ | 502mm × 438mm × 470mm |

| プリント方式 | FDM(熱溶解積層方式/Cartesian構造) |

| 最大造形サイズ | 235mm × 235mm × 250mm |

| ノズル径 | 0.4mm(0.2 / 0.6 / 0.8mmへ交換可能) |

| ノズル最高温度 | 最大約260℃ |

| ヒートベッド温度 | 最大約100℃ |

| 最大プリント速度 | 標準250mm/s、最大500mm/s |

| 対応フィラメント | PLA, PETG, TPU, ABS |

| 対応スライサー | AnkerMake Slicer, Cura, PrusaSlicer, Simplify3D など |

| 操作パネル | 4.3インチ タッチスクリーン |

| 接続方式 | Wi-Fi(アプリ・ソフト)/USB-Cフラッシュドライブ |

| 自動レベリング | 7×7ポイント自動調整 |

| 監視カメラ | AIカメラ内蔵、タイムラプス対応 |

| 騒音レベル | 約61dB(稼働時) |

| 精度 | ±0.1mm |

| 重量 | 約12.6kg |

| 保証期間 | 1年間 |

印刷のテストでは「3DBenchy」の出力を約48分で完了し、高速ながらも滑らかな表面と正確な形状を維持しています。

本体の組み立てはシンプルで、ガイドやマーキングがわかりやすく、初期設定から自動レベリングまですべて自動化されています。水平調整の精度も高く、安定した出力が可能となっています。

対応ソフトはAnkerMake専用のほか、CuraやPrusaSlicerにもプリセット対応していますが、初めての方は純正ソフトの使用が推奨されます。

操作画面は日本語に完全対応しており、直感的に操作できるデザインが使いやすさを高めています。

さらに、AIカメラによる遠隔監視やタイムラプス撮影、フィラメント切れ検知などの便利な機能も標準装備。ただし、稼働音は約61dBと高めのため、日中の使用が適しています。

造形サイズに対して本体が大きめなので、広めの作業スペースがある環境に向いています。

家庭用としてだけでなく、本格的な造形にも対応可能な高性能モデルとして、多くのユーザーに適した1台となっています。

3Dプリンターを個人で始める前のチェックリスト10個

初めての3Dプリンター導入をスムーズに進めるためには、事前の確認がとても重要です。

①作りたいものを明確にする

②プリンターの種類と特徴を理解する

③設置場所の環境を整える

④電源・通信まわりの準備

⑤材料(フィラメントやレジン)を選ぶ

⑥周辺工具とアクセサリーもチェック

⑦ソフトとデータの準備

⑧ランニングコストとメンテナンスを把握

⑨安全対策を徹底する

⑩ルールとモラルを学習する

このリストでは、購入前に知っておくべきポイントや環境の整備、失敗しない選び方など、押さえておくべき10のチェック項目をわかりやすくご紹介します。

①作りたいものを明確にする

3Dプリンターを始めるにあたって、最初に決めるべきなのは「何を出力したいか」です。

用途によって最適なプリンターの種類や性能が異なるため、目的に応じた機種選びがとても重要です。

| 作りたいもの | おすすめの方式 | 理由 |

|---|---|---|

| フィギュア・精巧な模型 | 光造形(SLA/DLP) | 非常に細かい造形が可能で表面が滑らか |

| 工具や部品、実用パーツ | FDM(熱溶解積層) | 強度が高く、素材の種類が豊富 |

| アクセサリー・ジュエリー原型 | 光造形(高解像度タイプ) | 微細なディテールが再現できる |

| 教育・工作・趣味の入門用 | FDM(エントリーモデル) | 価格が手頃で扱いやすい |

「精密さ」重視なら光造形、「実用性」重視ならFDM方式が向いています。初めての場合はFDM方式から始めるのが無難です。

②プリンターの種類と特徴を理解する

3Dプリンターを始めるにあたって、まず知っておきたいのが『プリンターの方式』です。

機種によって造形の仕組みや特徴が異なるため、目的に合ったタイプを選ぶことがとても重要です。

ここでは、現在主流となっているFDM方式と光造形方式(SLA・DLP)の2種類について、それぞれの特徴や向いている用途を解説します。

FDM方式(熱溶解積層法)

FDM方式は、熱で溶かしたプラスチックフィラメントを1層ずつ積み重ねて造形する、もっとも一般的な3Dプリンターの方式です。

家庭用として広く普及しており、初心者向けのモデルも数多く販売されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| メリット |

・本体価格が安い ・材料費が安く、種類も豊富 ・扱いやすく初心者向け |

| デメリット |

・積層跡が目立ちやすい ・精密な造形にはやや不向き |

FDM方式は、これから3Dプリンターを使ってみたいという初心者の方や、実用的なパーツや小物などを気軽に作りたい方に向いています。

価格帯も手ごろなため、最初の1台として非常に人気があります。

光造形方式(SLA・DLP)

光造形方式は、液体状のレジン(感光性樹脂)を紫外線で硬化させながら積層していく方式です。

非常に高精度な造形が可能で、繊細なディテールまでしっかり表現できるのが大きな特徴です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| メリット |

・非常に高精度な造形が可能 ・滑らかで美しい表面仕上げ ・細かいデザインにも対応 |

| デメリット |

・レジンの取り扱いに注意が必要 ・洗浄・二次硬化などの後処理が必要 ・においが強い場合がある |

ミニチュアやフィギュア、アクセサリーなどの造形において、細部の美しさや表面の滑らかさを重視する方におすすめです。

特にデザイン性を求めるクリエイターには適しています。

③設置場所の環境を整える

3Dプリンターを設置する際は、本体サイズに加えて周囲に30〜50cmほどの空間を確保することで、フィラメントの交換やメンテナンスといった作業がしやすくなります。

また、FDM方式のプリンターは動作時にやや大きな音が出るため、寝室などの静かな環境は設置場所として適していません。作動音が気になる場所は避けるようにしましょう。

さらに、光造形式のプリンターやABSフィラメントを使用する場合は、レジン特有の臭いや有害なガスが発生することがあります。

そのため、使用中はしっかりと換気ができる部屋に設置することが大切です。窓を開けられる環境や換気扇が使える場所が理想的であり、必要に応じて排気ファンなどを設置するのも効果的です。

設置場所の安定性にも注意が必要です。揺れにくく熱の影響を受けにくい、しっかりとした机や金属製のラックの上に置くことで、より安全に使用できます。

また、小さな子どもやペットが触れてしまうリスクを避けるため、プリンター本体を囲うカバーや保護柵を導入することも安全性を高める有効な対策となります。

④電源・通信まわりの準備

一般的な3Dプリンターは家庭用の100V電源で動作しますが、安全面を考慮して使用する延長コードの耐電流性能を事前に確認しておくことが重要です。

特に電源タップについては、落雷などによる過電流から機器を保護してくれるサージ対応タイプを選ぶと、より安心して運用できます。

また、データの送信方法についてもあらかじめ確認しておきましょう。

機種によって、USBケーブル接続やmicroSDカードによるデータ転送、あるいはWi-Fiを使った無線通信など、対応している手段が異なります。

パソコンやスマートフォンから直接データを無線で送りたい場合は、Wi-Fi機能を搭載したモデルを選ぶか、OctoPrintなどの外部ツールを活用することで、より快適な操作が可能になります。

⑤材料(フィラメントやレジン)を選ぶ

材料には複数の種類があります。それぞれの特徴を確認して選びましょう。

| 素材名 | 特徴 | 主な使用例 |

|---|---|---|

| PLA | 初心者に適しており、扱いやすくニオイも控えめ | フィギュア制作、試作品、教育分野 |

| ABS | 耐熱性と耐衝撃性に優れるが、臭いが強い | 実用部品、工業用途 |

| PETG | 透明性と強度があり、水分にも強い | ボトルなどの容器、長持ちする部品 |

| レジン | 高い精度が得られるが、取り扱いに注意が必要 | 模型、細部の再現が求められるパーツ |

最初の素材としては、扱いやすく失敗が少ないPLAフィラメントが最適です。

一方、レジン(光造形用樹脂)は紫外線で固まる性質があるため、遮光容器に入れて冷暗所に保管することを忘れないでください。

⑥周辺工具とアクセサリーもチェック

3Dプリンターでの造形が終わった後は、仕上げ作業(後処理)が必要になります。

以下の道具を揃えておくと、スムーズに作業を進められます。

・スクレーパー:プリントベッドからモデルをきれいに取り外すのに便利

・ニッパーやヤスリ:サポート材や不要な突起をカット・研磨するのに便利

・精密ピンセット:細かい部分の修正や小さな部品の扱いに最適

・無水エタノールなどのアルコール:レジンプリンターで造形したモデルの表面洗浄に使用

・UVライト:光造形方式の場合、造形物をさらに硬化させるために必要

なお、光造形プリンターを使用する場合は、「洗浄と二次硬化を自動で行える一体型マシン(例:Anycubic Wash & Cureなど)」を導入することで、作業効率が大幅にアップします。

⑦ソフトとデータの準備

3Dプリンターを使う前に、まずソフトウェアとデータの準備が必要です。出力には「スライサーソフト」と呼ばれる専用アプリケーションを使用します。

FDM方式では「Cura」や「PrusaSlicer」などが有名で、光造形方式には「Lychee Slicer」が広く利用されています。スライス処理を行う際には、レイヤーの高さ、インフィル(充填)率、サポート材の有無など、さまざまな設定項目があります。

初心者のうちは、あらかじめ用意されたプリセットを活用することでスムーズに始められるでしょう。

次に、出力する3Dモデルのデータが必要になります。自分で設計しない場合でも、インターネット上には無償で利用可能な3Dモデルが多数公開されています。

たとえば「Thingiverse」「Printables」「MyMiniFactory」などのサイトでは、豊富なカテゴリから好みのモデルを選び、ダウンロードして利用できます。

オリジナルのデータを自分で作成したい場合は、初心者でも扱いやすい「Tinkercad」がブラウザ上で動作し、操作も直感的です。

一方で、精密な設計や機能的な部品の作成を考えているなら、より高機能な「Fusion360」の使用がおすすめです。商用利用も条件付きで無料プランが提供されており、本格的なモデリングに適しています。

⑧ランニングコストとメンテナンスを把握

3Dプリンターは一度購入すれば終わりではなく、長く使うためには定期的なメンテナンスと消耗品の補充が必要です。

特にFDM方式の場合、フィラメントは1kgあたりおおよそ2,000〜4,000円程度の費用がかかり、電気代は1時間あたり数円程度です。また、ノズルの交換には数百円ほどかかることが一般的です。

日々の使用では、ノズルが詰まっていないか定期的に確認することが大切です。加えて、造形の精度を保つためにプラットフォームの水平調整も必要です。

さらに、プリンター本体の性能や安定性を保つために、ファームウェアの更新も定期的に行いましょう。

これらの維持管理を把握しておくことで、プリンターを長期間快適に使い続けることができます。特に初心者の方は、導入前にこうした点をしっかり理解しておくと安心です。

⑨安全対策を徹底する

安全対策を万全にするためには、3Dプリンターの使用時に特に注意が必要です。

機器は非常に便利である一方で、火傷や感電、有害ガスの発生などのリスクが伴います。

プリンターが稼働している間は、高温になるノズルや加熱ベッドには決して触れないようにしましょう。特にFDM方式では、ノズルが200℃以上に達することもあるので扱いには注意しましょう。

また、光造形方式を使用する場合、レジンは皮膚に刺激を与える可能性があるため、素手での取り扱いは避け、必ず手袋を着用してください。

作業終了後は、空気の入れ替えを行い、作業スペースや使用した器具の清掃を丁寧に行うことで、快適で安全な環境を保つことができます。

⑩ルールとモラルを学習する

3Dデータの中には、著作権で保護されているものが数多く存在します。そのため、許可なく商用利用したり、無断で配布することは禁じられています。

さらに、日本国内では銃器の出力や違法パーツの製造は法律で厳しく規制されており、重大な違反行為となります。

安心・安全に楽しむためにも、法令やマナーを守った利用を心がけましょう。

まとめ

現在の3Dプリンターは、価格・機能の両方で多様化が進み、初心者でも扱いやすいモデルが豊富に存在します。

家庭用では2〜10万円台の機種が主流で、精度や使いやすさを重視した製品が次々と登場しています。

一方、業務用は高精度・大出力・特殊素材対応など高機能な分、高額になりやすく、導入には慎重な検討が求められます。

また、購入に迷う場合は、3Dプリントサービスを活用することで、初期費用や管理の手間を抑えながら高品質な造形が可能です。

導入前には設置環境や安全対策、必要な知識や機材もチェックし、自分の目的に合った最適な方法を選びましょう。

コメント